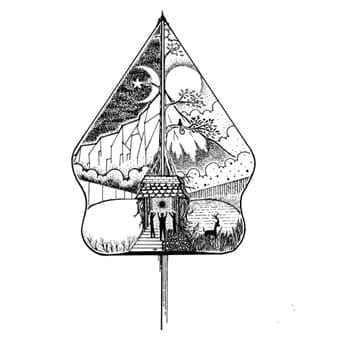

Konservasi Alam Berbasis Kawasan dalam Pegetahuan Masyarakat Nusantara

Masyarakat Nusantara sejak ribuan tahun yang lalu hidup di atas tanah, air, dan totalitas alam yang sama dengan kita hari ini, maka dapat dipastikan peradaban Nusantara memiliki pengetahuan yang mapan tentang bagaimana memperlakukan alamnya.

Lantas mengapa dalam memperlakukan totalitas alam, Indonesia hari ini justru menggunakan aturan yang datang dari sebuah peradaban yang bahkan ia tidak memiliki gunung, Belanda?

Mendengar istilah “konservasi alam”, umumnya difahami sebagai sebuah konsep pelestarian alam yang datang dari barat, padahal substansi dari konsep konservasi yang berarti pelestarian bisa jadi hidup di setiap tempat, kebudayaan, bahkan setiap peradaban di setiap penjuru bumi ini, termasuk tentu saja di Indonesia atau Nusantara.

Dalam konteks Indonesia, secara etimologi istilah “konservasi” merupakan serapan dari bahasa asing “conservation”, “conservare”, “servare” atau “conservatio” dalam bahasa latin, di mana dalam bahasa Indonesia kurang lebih identik dengan istilah “pelestarian” dan “penjagaan”.

Dengan demikian, “konservasi alam” bisa diartikan sebagai upaya pelestarian, dan penjagaan totalitas alam dengan bijak agar tetap seimbang. Karena itu, dalam konservasi alam, dikenal istilah turunan berupa pemanfaatan, pelindungan, dan pengawetan.

Pertanyaannya, apakah konsep konservasi alam hanya datang dari barat? Bagaimana dengan pengetahuan masyarakat Nusantara dalam praktik konservasi alam?

Hampir setiap tulisan sejarah konservasi alam di Indonesia, menjadikan masa kolonialisme Belanda sebagai barometer sekaligus momentum pelestarian alam.

Secara khusus merujuk pada sosok Koorders (1863-1919), terutama ditandai dengan lahirnya Perkumpulan Perlindungan Alam Hindia Belanda (1912) atau Nederlandsch Indische Vereeniging tot Natuurbescherming.

Secara formal, fakta sejarah tersebut benar adanya, namun jika kita merujuk pada substansi konservasi alam, khususnya dengan basis kawasan (ruang), masyarakat di Nusantara telah lama mempraktikkan pola hidup konservatif, atau berinteraksi dengan alam secara bijak, menyadari batas, melakukan pemanfaatan secukupnya, menjaga sistem kehidupan alami, dan melakukan pengawetan melalui konsep “larang”.

Konservasi Alam Berbasis Kawasan di Nusantara

Basis kawasan sebagai kesadaran akan ruang merupakan konsekuensi dari paradigma masyarakat Nusantara dalam memahami alam-nya.

Melalui konsepsi kawasan sebagai ruang, totalitas hidup yang ada di dalamnya berupa gunung, hutan, pohon, air, satwa, atau unsur bio dan a-biotik dihormati, dibatasi pemanfaatannya, bahkan dalam batas tertentu terlarang untuk dijamah dan dimanfaatkan.

Paradigma semacam ini sejak lama hidup dan berkembang di ujung barat Indonesia hingga ujung timur di Papua.

Alih-aliah menaklukkan alam, justru masyarakat Nusantara lebih menonjolkan paradigma “harmonis dengan alam”.

Pada masyarakat Papua misalnya, sebagaimana disampaikan Leni Veronikan (2013) dalam tulisannya berjudul “Memahami Sistem Pengetahuan Budaya Masyarakat Pegunungan Tengah, Jayawijaya, Papua dalam Konteks Kebencanaan” menyebutkan bahwa fungsi-fungsi keharmonisan antara masyarakat dengan alam menciptakan penghayatan bahwa alam menjadi ibu (mama) kehidupan.

Penghayatan dan penghormatan yang tinggi terhadap alam mendorong masyarakat membuat usaha kolektif terbaik lewat norma dan aturan-aturan di dalam masyarakat. Mana yang boleh atau tidak boleh, mana yang baik dan tidak baik dalam hal kaitannya dengan pelestarian alam (Veronika, 2013:145).

Jika dirangkum secara sederhana, sebagaimana ditulis Sartini (2004) beberapa pengetahuan masyarakat Nusantara dalam memperlakukan alam dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Papua

Selain dikenal istilah mama juga dikenal istilah te aro neweak lako (alam adalah aku). Gunung Erstberg dan Grasberg dipercaya sebagai kepala mama, tanah dianggap sebagai bagian dari hidup manusia. Dengan demikian maka pemanfaatan sumber daya alam dilakukan secara hati-hati.

2. Serawai, Bengkulu

Dengan keyakinan terhadap celako kumali. Kelestarian lingkungan terwujud dari kuatnya keyakinan ini yaitu tata nilai tabu dalam berladang dan tradisi tanam tanjak.

3. Dayak Kenyah, Kalimantan Timur

Terdapat tradisi tana‘ulen. Kawasan hutan dikuasai dan menjadi milik masyarakat adat. Pengelolaan tanah diatur dan dilindungi oleh aturan adat secara arif dan bijaksana.

Rasanya, melihat bagaimana masyarakat adat melakukan pengelolaan tidak pernah terdengar dampak masif yang menyebabkan bencana, hal ini bisa digarisbawahi bahwa kepentingan adat tidak pernah dilandasi atas keperluan kapital yang berlebihan dalam memanfaatkan alam.

4. Masyarakat Undau Mau, Kalimantan Barat.

Masyarakat ini mengembangkan kearifan lingkungan dalam pola penataan ruang pemukiman, dengan mengklasifikasi hutan dan memanfaatkannya.

Perladangan dilakukan dengan rotasi dengan menetapkan masa bera, dan mereka mengenal tabu sehingga penggunaan teknologi dibatasi pada teknologi pertanian sederhana dan ramah lingkungan.

5. Masyarakat Kasepuhan Pancer Pangawinan, Kampung Dukuh Jawa Barat

Mereka mengenal upacara tradisional, mitos, tabu, sehingga pemanfaatan hutan hati-hati. Tidak diperbolehkan eksploitasi kecuali atas ijin sesepuh adat.

6. Bali dan Lombok

Masyarakat mempunyai awig-awig.

Secara khusus pada masyarakat Sunda, dalam memperlakukan alam dikenal konsep tentang pengetahuan “tata wilayah” yang merujuk pada ruang, kemudian “tata wayah” yang merujuk pada waktu, dan “tata lampah” yang merujuk pada perilaku, baik perilaku alam, dan secara khusus perilaku manusia-nya.

Konsep besar dari konsep “tata” tersebut dikenal dalam konsep “Patanjala”, di mana totalitas alam, khususnya melalui ruang dari puncak gunung melalui sungai hingga laut memiliki konsep kewilayahan makro. Pun demikian pada pebagian hutan dan gunung yang memiliki hutan titipan (larang), tutupan (lindung), dan baladahan (pemanfaatan).

Selain itu dalam Iskandar (2012) dikenal juga konservasi alam berbasis kawasan yang secara khusus merujuk pada anatomi tubuh alam berupa:

- sodong atau ceruk, lubang dangkal pada sisi bawah tebing karang atau sungai;

- saronggé, tempat yang dianggap angker yang dihuni roh jahat;

- cadas gantung, sebuah karang yang tergantung membentuk naungan;

- mungkal pategang, sebuah lahan yang dikelilingi bongkahan karang;

- lebah, ngarai yang terlindungi dari pandangan dan sinar matahari;

- rancak, batu besar bercelah;

- kebakan badak, lahan kubangan;

- catang nunggang, batang kayu roboh dengan pangkal di bawah;

- catang nonggéng, batang kayu roboh dengan batang pohon di atas;

- garunggungan, tanah berbukit kecil;

- garanggengan, tanah kering permukaannya tetapi di bawahnya berlumpur;

- tanah sahar, tanah sanget seperti bekas tempat pembunuhan;

- dangdang wariyan, kawasan genangan air,

- hunyur, bukit kecil;

- lemah laki atau tanah tandus;

- pitunahan celeng tempat habitat babi;

- kalomberan atau comberan;

- jarian, tempat pembuangan sampah (organik), dan;

- sema atau kuburan

Jika kita pelajari lebih mendalam pengetahuan konservasi alam yang hidup di setiap kebudayaan di Nusantara sebagaimana penjelasan di atas, jelas bahwa nenek-moyang masyarakat Indonesia telah dengan baik dan mapan dalam mempelakukan alam dengan kearifan pengetahuannya masing-masing.

Namun patut disayangkan, pengetahuan otentik tesebut seolah terasing di setiap tempat kelahirannya, padahal pengetahuan di masing-masing kebudayaan tersebut adalah pengetahuan yang compatible dengan alamnya.

Untuk itu, rupanya dalam menjawab persoalan ekologi di Indonesia seyogyanya bisa dimulai dengan menggali kembali pengetahuan leluhur dalam memperlakukan alam yang lestari melalui pengetahuan yang hidup di masing-masing kebudayaan di Nusantara.

Dengan demikian, upaya konservasi alam berbasis kawasan yang merujuk pada pengetahuan masyarakat Nusantara adalah upaya mengenal kembali siapa leluhur nusantara, bagaimana pengetahuan mempelukan alamnya, di samping terus mempelajari pengetahuan mutakhir.***

Baca juga: Tradisi Mane’e, Keunikan Menangkap Ikan Secara Tradisional dari Kepulauan Terluar Indonesia

Editor: J. F. Sofyan

Tanggapan