Dari Jaring ke Piring: Peran Strategis Perikanan Tangkap bagi Indonesia

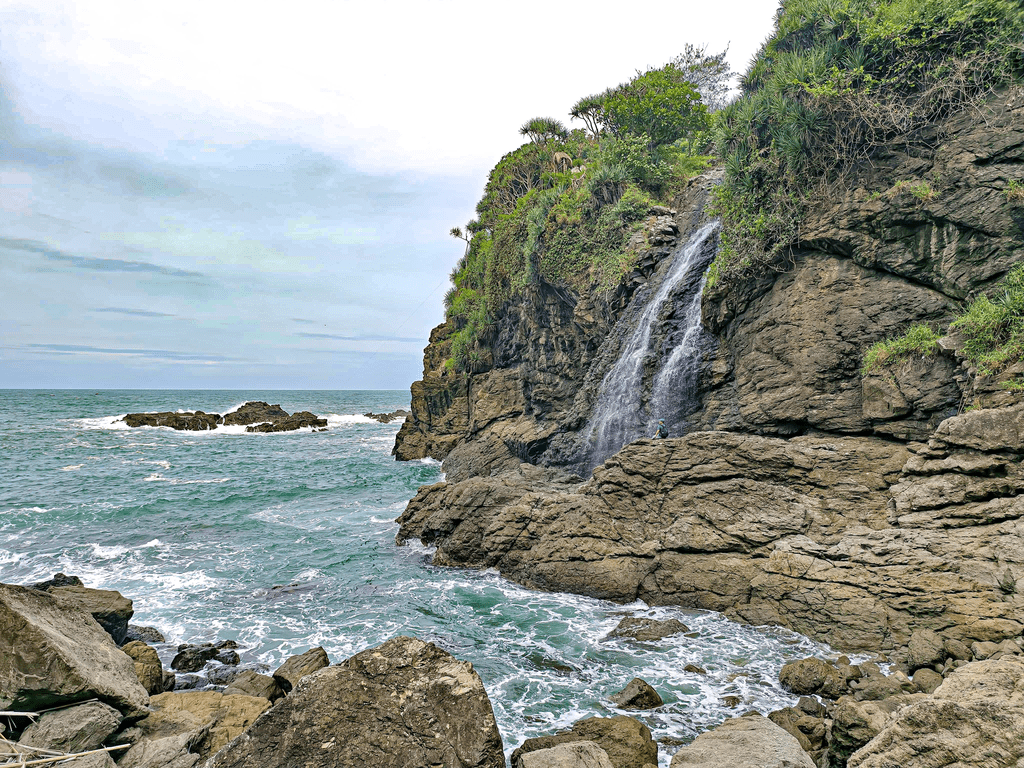

Banyak informasi tersebar sejak dulu, bahwa Indonesia adalah negara maritim dan kepulauan yang memiliki sumberdaya perairan yang melimpah. Tentu saja, informasi-informasi tersebut valid adanya. Dengan sumber daya perairan yang melimpah, menjadikan Indonesia produsen terbesar kedua perikanan tangkap, menyumbang 8% dari 92,3 juta produksi perikanan tangkap dunia pada 2022. Kekayaan sumber daya perairan ini, tak hanya menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat yang tergantung padanya, namun juga menjadi tonggak ketahanan pangan.

Perikanan tangkap menjadi mata pencaharian utama bagi jutaan nelayan, baik nelayan skala kecil hingga industrial. Identik dengan keberadaan profesi nelayan yang didominasi oleh laki-laki, perikanan tangkap juga menjadi tempat bergantung bagi perempuan-perempuan pesisir. Mulai dari menjadi picker atau pengupas kepiting, hingga menjadi pengolah hasil perikanan tangkap. Selain menjadi ladang pekerjaan bagi komunitas pesisir, perikanan tangkap juga menjadi tonggak ketahanan pangan. Konsumsi ikan yang cukup tinggi di Indonesia, menjadikannya peringkat kesepuluh dalam kategori negara yang bergantung pada ikan sebagai sumber protein hewani. Dengan konsumsi 47,3 kg per kapita, di mana konsumsi tersebut lebih tinggi dari konsumsi global. Produksi perikanan tangkap yang tinggi juga mendorong Indonesia untuk melakukan ekspor hasil perikanan tangkap. Nilai ekspor hasil perikanan tangkap mencapai 6,4 juta USD pada tahun 2022.

Perikanan tangkap memainkan peran besar dalam kehidupan masyarakat pesisir dan perekonomian Indonesia, tetapi praktik ini juga memiliki dampak langsung terhadap kesehatan ekosistem laut. Jika dilakukan sembarangan, aktivitas perikanan bisa merusak habitat bawah laut dan mengganggu keseimbangan populasi ikan. Misalnya, penggunaan alat tangkap seperti pukat harimau atau jaring berukuran kecil sering kali menangkap ikan-ikan kecil yang sebenarnya penting untuk regenerasi ekosistem. Ketika populasi ikan terus menurun, ekosistem laut pun kehilangan keseimbangan alaminya.

Perikanan tangkap di Indonesia menghadapi tantangan besar yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Salah satu masalah utama adalah overfishing, di mana ikan ditangkap lebih cepat daripada kemampuan mereka untuk berkembang biak. Akibatnya, stok ikan terus menurun, bahkan beberapa jenis ikan yang dulunya melimpah kini mulai sulit ditemukan. Jika ini terus dibiarkan, bukan hanya ekosistem laut yang terancam, tetapi juga masa depan nelayan yang menggantungkan hidup mereka pada laut.

Selain itu, ancaman tangkapan sampingan atau bycatch juga menjadi masalah serius. Spesies yang dilindungi, seperti penyu, pari manta, atau hiu paus, sering kali terjebak di alat tangkap yang tidak selektif. Ketidaksengajaan ini tidak hanya merugikan populasi spesies langka, tetapi juga dapat menimbulkan masalah hukum dan reputasi bagi nelayan serta industri perikanan Indonesia di pasar internasional.

Masalah lainnya adalah kurangnya kesadaran tentang pentingnya keberlanjutan di kalangan pelaku perikanan. Masih banyak yang berpikir bahwa sumber daya laut tidak terbatas, padahal kenyataannya sangat berbeda. Sosialisasi tentang pentingnya menjaga laut tetap produktif dan sehat harus terus dilakukan, baik melalui edukasi langsung kepada nelayan maupun lewat kebijakan yang mendorong praktik perikanan yang lebih ramah lingkungan.

Mencapai keberlanjutan dalam perikanan tangkap bukanlah hal yang instan, tetapi langkah-langkah konkret dapat membawa perubahan besar. Salah satu kunci utama adalah peran aktif pemerintah dalam mengatur dan mengawasi aktivitas perikanan tangkap. Regulasi seperti penetapan kuota tangkap, larangan alat tangkap yang merusak, hingga pengawasan di kawasan rawan overfishing adalah langkah penting. Namun, regulasi saja tidak cukup—pelaksanaannya harus konsisten, dan pengawasan harus melibatkan semua pihak.

Di sisi lain, keberlanjutan hanya bisa tercapai jika ada kolaborasi erat antara nelayan, komunitas lokal, dan organisasi yang peduli terhadap kelestarian laut. Nelayan sering kali berada di garis depan, sehingga penting bagi mereka untuk menjadi mitra utama dalam mengelola sumber daya laut. Program-program pelatihan, diskusi rutin, dan pembentukan kelompok kerja di tingkat komunitas dapat menjadi cara efektif untuk membangun kesadaran dan menciptakan praktik perikanan yang lebih baik.

Salah satu solusi strategis yang kini mulai banyak diadopsi adalah Fishery Improvement Project (FIP). Program ini dirancang untuk membantu perikanan tangkap bertransformasi menjadi lebih berkelanjutan melalui pendekatan berbasis data dan kolaborasi multi-pihak. Misalnya, FIP dapat membantu nelayan mengidentifikasi alat tangkap yang lebih selektif, melakukan monitoring stok ikan, dan memastikan bahwa perikanan mereka memenuhi standar internasional, seperti MSC (Marine Stewardship Council). Dengan pendekatan ini, perikanan tangkap tidak hanya mendukung ekosistem laut yang sehat, tetapi juga membuka akses pasar yang lebih luas.

Perikanan tangkap adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia, terutama bagi mereka yang tinggal di pesisir. Laut telah menjadi sumber pangan, mata pencaharian, dan bagian dari budaya yang mengakar kuat. Namun, keberlanjutan perikanan tangkap harus terus dijaga agar manfaatnya tidak hanya dirasakan hari ini, tetapi juga oleh generasi mendatang.

Kini saatnya semua pihak mengambil peran. Mulai dari nelayan yang menerapkan praktik tangkap ramah lingkungan, pemerintah yang memperkuat pengawasan dan regulasi, hingga kita sebagai konsumen yang memilih produk perikanan yang berkelanjutan. Mari bersama-sama mendukung praktik perikanan tangkap yang lestari—karena kesejahteraan masyarakat pesisir dan keberlanjutan laut Indonesia adalah tanggung jawab kita bersama.

Tanggapan