Mampukah Indonesia Mempertahankan Ketahanan Pangan Berbasis Maritim di Tengah Krisis Iklim?

Seiring dengan samakin buruk dampak yang disebabkan oleh krisis iklim, dunia menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pertanyaannya adalah bagaimana mempertahankan ketahanan pangan global di tengah ketidakpastian iklim untuk generasi mendatang? Sebagai salah satu negara maritim terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau, Indonesia berada di garis depan krisis iklim. Kini, masyarakat sedang dihadapkan pada penderitaan akibat berbagai bencana laut yang disebabkan oleh perubahan iklim, seperti pemanasan suhu laut (ocean warming) dan pengasaman laut (ocean acidification). Sementara itu, laut kita bukan hanya sumber daya alam bagi negara, tetapi juga penopang kehidupan global. Oleh karena itu, untuk memastikan ketahanan pangan yang berkelanjutan, Indonesia dapat mengambil langkah proaktif dalam menjaga ekosistem laut dengan memperkuat kawasan konservasi laut (Marine Protected Areas/MPA), membangun kemitraan regional, dan mengintegrasikan literasi iklim-laut ke dalam kurikulum sekolah nasional.

Selama beberapa dekade terakhir, laut telah menerima emsisi karbon (penyebab krisis iklim) dalam jumlah yang besar yang merubah lanskap ekosistem laut. Ekosistem laut yang kita miliki merupakan sumber penghidupan dan pangan bagi miliaran orang yang kini terganggu oleh peningkatan suhu permukaan laut, pengasaman laut, dan perubahan arus laut. Menurut laporan yang dikeluarkan oleh IPCC, hasil tangkapan perikanan global dapat menurun hingga 40% pada tahun 2050, khususnya di wilayah tropis. Hal ini tidak hanya menjadi ancaman bagi lingkungan, tetapi juga berdampak besar terhadap ketahanan Indonesia, di mana mayoritas masyarakat sangat bergantung pada sumber daya laut untuk penghidupan dan asupan protein.

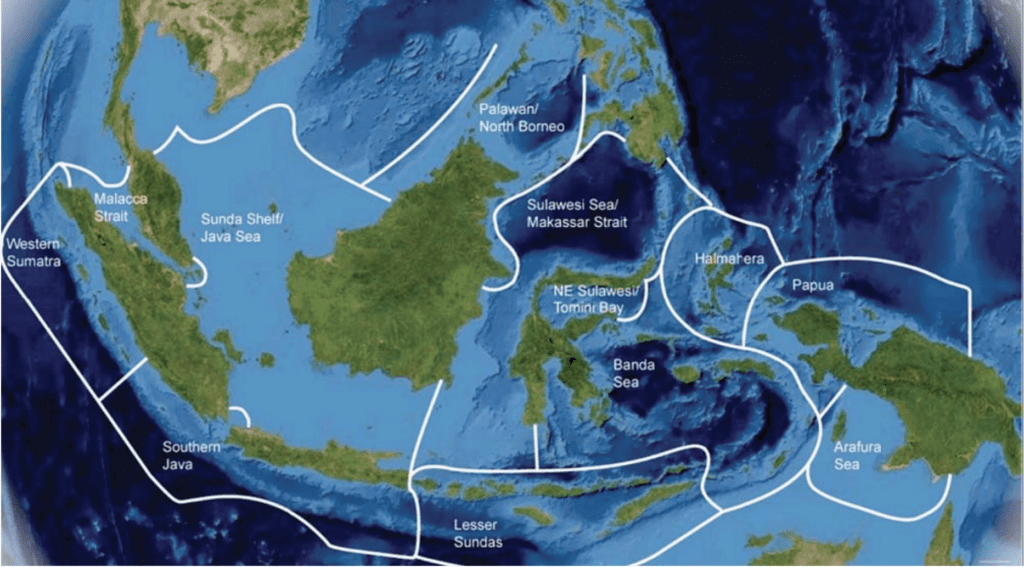

Bagi negara kepulauan seperti Indonesia, cara paling efektif untuk mengatasi krisis ini adalah melindungi ekosistem laut melalui penguatan dan peningkatan pengelolaan MPA berbasis kearifan lokal. MPA yang dikelola oleh komunitas setempat telah terbukti di berbagai belahan dunia sebagai tempat perlindungan bagi populasi ikan, organisme laut, dan habitat untuk dapat pulih kembali, sekaligus memberdayakan masyarakat lokal agar proaktif dalam menjaga ekosistem laut. Kawasan ini juga meningkatkan kemampuan laut untuk mengurangi dampak perubahan iklim, termasuk migrasi spesies, pemutihan dan degradasi terumbu karang. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia berkomitmen untuk melindungi 30% wilayah perairannya pada tahun 2045 yang sejalan dengan tujuan global. Ini menunjukkan bahwa Indonesia ingin menjadi aktor penting dalam agenda perlindungan laut.

Namun, upaya lokal pemerintah Indonesia tidak dapat berjalan sendiri. Karena dampak perubahan iklim pada laut bersifat lintas batas (transboundary), kerja sama regional antarnegara ASEAN juga elemen yang sangat penting untuk memastikan tidak ada yang tertinggal dalam hal ini. Dalam hal ini, Indonesia berada pada posisi yang tepat untuk memimpin inisiatif terkoordinasi ASEAN guna memperluas MPA, merumuskan strategi bersama, dan berbagi best practices untuk pengelolaan laut yang tangguh terhadap perubahan iklim.

Selain itu, kerja sama regional juga dapat menjadi jembatan untuk membuka akses bagi pendanaan dan berbagi keahlian teknis. Misalnya, sektor pangan biru (Blue Food) yang mencakup perikanan berkelanjutan dan industri akuakultur yang berkontribusi pada adaptasi iklim dan ketahanan pangan masih kekurangan pendanaan yang memadai. Berdasarkan data, hanya kurang dari 1% pendanaan iklim global dialokasikan untuk solusi berbasis laut, padahal penelitian menunjukkan solusi ini dapat menyumbang hingga 40% dari pengurangan emisi yang dibutuhkan untuk memenuhi target Paris Agreement.

Inovasi dan mekanisme pembiayaan yang mudah diakses juga dapat memberi harapan bagi kita semua. Beberapa inisiatif seperti obligasi biru (blue bonds), tukar utang untuk alam (debt-for-nature swaps), dan program kredit karbon yang terhubung dengan restorasi ekosistem dapat membantu masyarakat mengelola MPA, memulihkan habitat, dan mendukung penghidupan pesisir yang tangguh terhadap krisis iklim. Misalnya, Indonesia memiliki hutan mangrove yang sangat luas, yang tidak hanya melindungi garis pantai tetapi juga mampu menyerap karbon dalam jumlah besar hingga empat kali lipat lebih banyak dibandingkan hutan konvensional. Hal ini menegaskan pentingnya melindungi dan memulihkan ekosistem laut demi iklim dan ketahanan pangan.

Namun, kebijakan saja tidak cukup tanpa perubahan pemahaman masyarakat dalam jangka panjang. Itulah mengapa peningkatan literasi iklim-laut dan pendidikan menjadi sangat penting. Ide untuk memasukkan pendidikan tentang laut dan perubahan iklim ke dalam kurikulum nasional dapat membantu generasi mendatang melihat ekosistem laut bukan hanya sebagai sumber daya untuk dimanfaatkan, tetapi juga sebagai penopang kehidupan manusia. Mereka perlu memahami bagaimana kesehatan laut memiliki keterkaitan dengan cuaca, makanan yang kita makan, dan udara yang kita hirup. Pengetahuan seperti ini membuat masyarakat untuk bisa mendukung kebijakan yang baik bagi lingkungan dan menjadi warga negara yang mampu mengawasi para pengambil keputusan.

Kebutuhan akan langkah ini semakin mendesak dikarenakan saat ini produksi ikan cenderung berpindah ke perairan yang lebih dingin akibat perubahan iklim, yang mengancam mata pencaharian nelayan di Indonesia. Terumbu karang, yang menjadi rumah bagi lebih dari seperempat spesies laut, diperkirakan juga akan mengalami pemutihan parah setiap tahunnya jika suhu terus naik hingga 1,5°C. Perubahan ini bukan sekadar peringatan bagi negara yang lebih dari setengah asupan protein hewaninya berasal dari makanan laut tetapi ancaman nyata terhadap ketersediaan pangan dan stabilitas ekonomi.

Dunia dapat belajar dari kepemimpinan Indonesia jika Indonesia berhasil dalam menghadapi krisis ini. Negara ini dapat melindungi ketahanan pangannya sendiri dan memberikan kontribusi besar bagi stabilitas internasional dengan mengintegrasikan pengelolaan MPA berbasis lokal dengan kolaborasi di tingkat ASEAN serta mengintegrasikan literasi iklim-laut ke dalam kurikulum yang kita miliki. Kita semua memiliki tanggung jawab bersama terhadap kesehatan laut, dan Indonesia berada dalam posisi unik untuk menunjukkan bahwa tindakan tegas dan terkoordinasi adalah hal yang diperlukan dan dapat dilakukan.

Cara negara-negara pesisir terutama di wilayah ASEAN dalam menghadapi krisis ganda ketahanan pangan dan perubahan iklim kini menjadi sorotan dunia dan Indonesia memiliki kesempatan dan kewajiban untuk memimpin dengan dedikasi dan visi yang jelas dan terarah. Dengan menjaga ekosistem lautnya hari ini, Indonesia akan membantu memastikan bahwa generasi mendatang mewarisi laut yang tangguh, kaya, dan mampu memberi penghidupan bagi dunia.

Tanggapan