Ekonomi Biru: Menjaga Laut, Menjaga Masa Depan

Angin laut di pesisir Selat Makassar berembus lembut pagi itu. Di sebuah kampung nelayan kecil di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Ramlan, nelayan berusia 48 tahun ini menatap laut lepas yang mulai disusupi garis-garis minyak dari perahu motor. “Laut ini dulu jernih dan penuh ikan,” ujarnya lirih. “Sekarang, kami mesti pergi lebih jauh, lebih dalam, tapi hasilnya tak sebanding.”

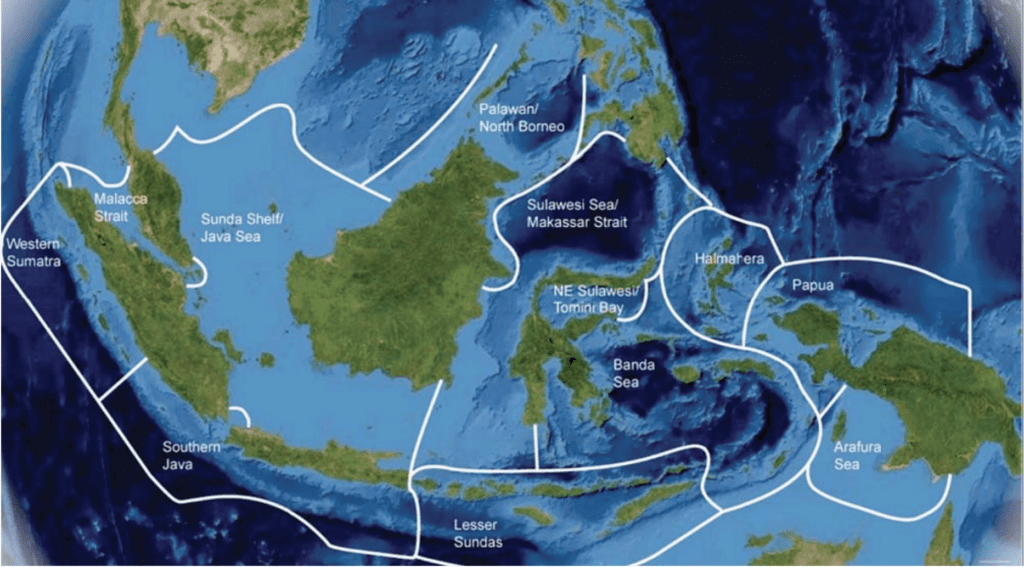

Kisah Ramlan bukan sekadar potret keluhan seorang nelayan. Ia adalah alarm dini tentang apa yang tengah dihadapi Indonesia. Negara kepulauan terbesar di dunia ini memiliki dua pertiga wilayahnya berupa laut, tetapi juga menyimpan ironi: lautan yang luas, namun makin terancam akibat eksploitasi dan kerusakan ekosistem. Dalam situasi inilah gagasan ekonomi biru hadir, bukan hanya sebagai solusi, melainkan keharusan yang tak bisa lagi ditunda.

Melampaui Eksploitasi: Menemukan Jalan Tengah

Ekonomi biru bukanlah wacana baru. Namun, urgensinya kini makin terasa. Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat, 35 persen stok ikan di Indonesia mengalami eksploitasi berlebih. Sementara itu, sekitar 50 persen ekosistem mangrove sudah rusak dan 80 persen terumbu karang diprediksi akan mengalami bleaching pada 2030 jika tren suhu laut terus naik.

Pemerintah merespons dengan serangkaian strategi yang berporos pada prinsip bahwa “ekologi adalah panglima”. Dalam bahasa Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, tak akan ada pertumbuhan yang berkelanjutan tanpa laut yang sehat. “Jika sumber daya habis, ekonomi juga akan runtuh,” ujarnya dalam pernyataan resmi KKP.

Lima Pilar Laut yang Lebih Bijak

Melalui buku Bijak Mengelola Laut untuk Ekonomi Biru, KKP merumuskan lima pilar utama ekonomi biru. Ini mencakup perluasan kawasan konservasi laut, sistem penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pengembangan perikanan budidaya yang berkelanjutan, pengawasan wilayah pesisir dan pulau kecil, serta pengurangan sampah plastik melalui gerakan Bulan Cinta Laut.

Kawasan konservasi misalnya, ditargetkan diperluas hingga 30 persen dari perairan Indonesia pada 2045. Saat ini, Indonesia telah menetapkan lebih dari 29 juta hektar kawasan konservasi yang mencakup habitat penting seperti hiu, pari, dan spesies laut endemik. Melalui pendekatan ini, negara tidak hanya melindungi biodiversitas laut, tapi juga menggerakkan ekowisata dan perikanan berkelanjutan.

Mangrove, Wisata, dan Teknologi Digital

Di pesisir Kalimantan Barat, kelompok masyarakat adat mengelola hutan mangrove sebagai kawasan rehabilitasi berbasis kearifan lokal. Kawasan ini tidak hanya menahan abrasi, tetapi menjadi lokasi wisata edukasi yang menghidupkan kembali ekonomi warga.

Di sisi lain, digitalisasi menjadi kunci efisiensi. Aplikasi e-SEA milik KKP kini digunakan untuk memantau aktivitas ruang laut secara real-time. Hingga 2023, 467 dokumen persetujuan kesesuaian pemanfaatan ruang laut telah dikeluarkan, menghasilkan PNBP sebesar Rp1,43 triliun untuk mendukung konservasi dan pengelolaan sumber daya laut.

Laut Adalah Masa Depan

Ekonomi biru bukan hanya milik kementerian atau nelayan. Ini adalah urusan semua pihak. Dunia usaha, LSM, akademisi, hingga generasi muda, semuanya punya peran. Sebab laut bukan hanya tentang sumber daya, tapi tentang masa depan.

Badan Pusat Statistik memproyeksikan populasi Indonesia akan mencapai lebih dari 328 juta jiwa pada 2035. Di tengah lonjakan kebutuhan pangan dan protein, laut akan menjadi kunci ketahanan pangan nasional. Namun, laut yang rusak hanya akan meninggalkan krisis, bukan solusi.

Di kampung Ramlan, kini mulai dibentuk kelompok konservasi berbasis masyarakat. Anak-anak muda belajar mengenali lamun dan terumbu karang, bukan sekadar untuk memancing, tetapi untuk menjaga. Di situ, harapan mulai tumbuh.

Indonesia punya pilihan. Terus mengejar pertumbuhan yang membebani ekosistem laut, atau melangkah dengan cara baru yang lebih bijak. Ekonomi biru bukan hanya tentang menjaga laut hari ini, tapi tentang merancang masa depan yang tetap basah oleh harapan. |WAW

Tanggapan