Marine Protected Areas dan Ilusi Perlindungan Laut di Indonesia

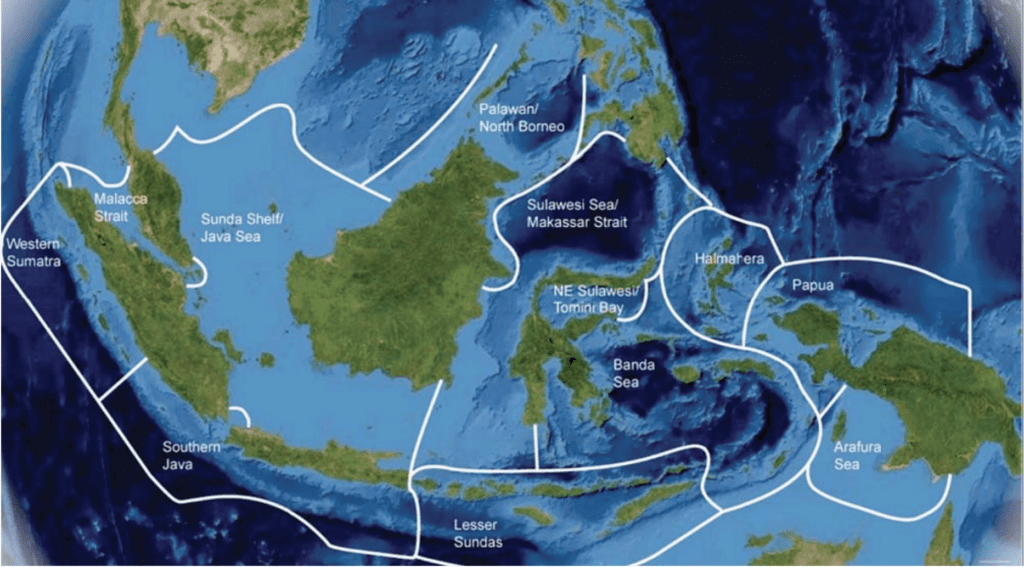

Indonesia kerap dipuji sebagai negara dengan komitmen tinggi terhadap konservasi laut. Dengan luas wilayah laut yang mencapai lebih dari dua pertiga total teritorial nasional, kebijakan Marine Protected Areas atau kawasan konservasi laut diposisikan sebagai instrumen utama untuk menjaga keanekaragaman hayati, melindungi stok ikan, dan memastikan keberlanjutan ekosistem pesisir.

Pemerintah bahkan menargetkan perluasan kawasan konservasi laut hingga 30 persen dari total wilayah laut nasional sebagai bagian dari komitmen global terhadap perlindungan biodiversitas. Namun, di balik capaian angka yang impresif tersebut, muncul pertanyaan mendasar apakah Marine Protected Areas benar benar telah memberikan perlindungan nyata bagi laut Indonesia, atau justru menciptakan ilusi konservasi yang bersifat administratif.

Secara normatif, Marine Protected Areas dirancang untuk membatasi aktivitas manusia di wilayah tertentu demi memulihkan ekosistem laut. Pembatasan penangkapan ikan, larangan eksploitasi sumber daya, serta pengaturan zonasi menjadi instrumen utama dalam kebijakan ini. Dalam kerangka kebijakan nasional, MPA sering dipresentasikan sebagai solusi berbasis sains yang rasional dan berorientasi jangka panjang. Namun, efektivitas sebuah kawasan konservasi tidak hanya ditentukan oleh status hukumnya, melainkan oleh kualitas pengelolaan, pengawasan, dan keterlibatan aktor lokal yang bergantung pada ruang laut tersebut.

Masalah utama yang kerap luput dari diskursus publik adalah kesenjangan antara penetapan dan implementasi. Banyak kawasan konservasi laut di Indonesia telah ditetapkan secara legal, tetapi minim pengelolaan di lapangan. Laporan berbagai lembaga menunjukkan bahwa tidak sedikit MPA yang belum memiliki rencana pengelolaan yang operasional, sistem pengawasan yang memadai, atau anggaran yang cukup.

Akibatnya, kawasan konservasi hanya eksis di atas peta kebijakan, sementara praktik perusakan seperti penangkapan ikan ilegal, penggunaan alat tangkap destruktif, dan degradasi habitat tetap berlangsung. Ilusi perlindungan semakin menguat ketika Marine Protected Areas digunakan sebagai indikator keberhasilan kebijakan, bukan sebagai alat transformasi tata kelola laut. Penambahan luas kawasan konservasi sering dijadikan capaian utama, sementara evaluasi terhadap kualitas pengelolaan jarang menjadi prioritas.

Dalam konteks ini, konservasi berubah menjadi proyek kuantitatif yang mengejar target luasan, bukan upaya ekologis yang menuntut kerja jangka panjang dan kompleks. Padahal, kawasan konservasi tanpa pengawasan justru berisiko menjadi ruang terbuka bagi eksploitasi terselubung karena statusnya yang ambigu di lapangan.

Dampak dari pendekatan semacam ini paling dirasakan oleh nelayan skala kecil. Banyak MPA ditetapkan tanpa proses konsultasi yang memadai dengan masyarakat pesisir yang selama ini menggantungkan hidup pada laut. Perubahan zonasi dan pembatasan akses sering kali tidak disertai dengan mekanisme kompensasi atau alternatif mata pencaharian yang realistis.

Dalam praktiknya, nelayan kecil justru menjadi kelompok yang paling patuh terhadap aturan, sementara pelaku perikanan skala besar dan ilegal kerap luput dari pengawasan. Konservasi yang seharusnya melindungi ekosistem laut pada akhirnya menciptakan ketidakadilan sosial di wilayah pesisir. Selain itu, Marine Protected Areas di Indonesia juga belum sepenuhnya terintegrasi dengan agenda yang lebih luas seperti adaptasi perubahan iklim dan perlindungan pesisir.

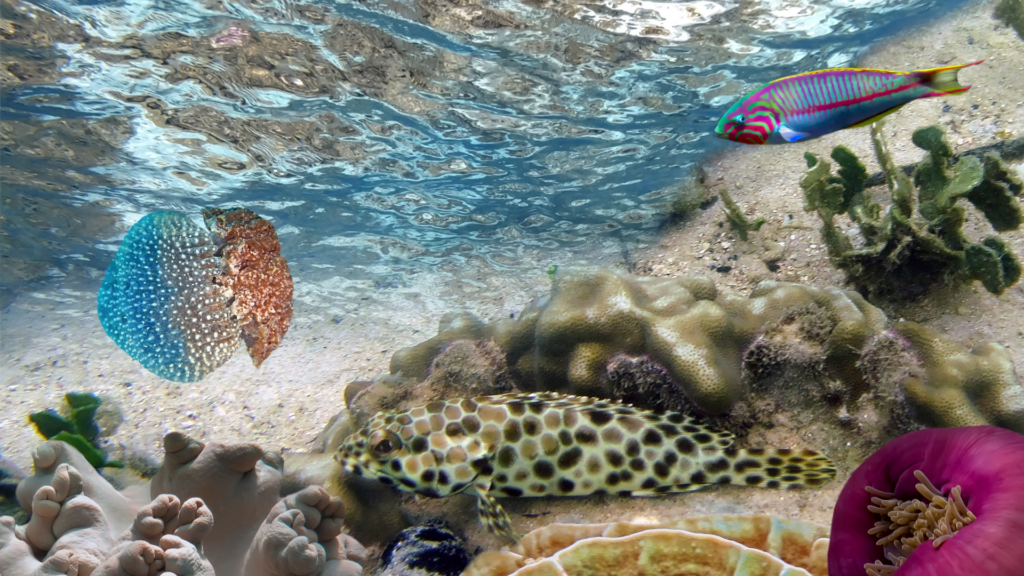

Padahal, ekosistem seperti terumbu karang, mangrove, dan padang lamun memiliki peran penting dalam mitigasi dampak perubahan iklim dan perlindungan dari bencana alam. Ketika MPA dikelola secara terpisah dari kebijakan ketahanan iklim dan pembangunan pesisir, potensi strategisnya menjadi tereduksi. Konservasi berhenti pada perlindungan spesies, tanpa menyentuh dimensi keberlanjutan sosial dan ekonomi masyarakat pesisir.

Ilusi perlindungan juga terlihat dari ketergantungan pada aktor non negara dalam pengelolaan kawasan konservasi. Dalam beberapa kasus, pengelolaan MPA sangat bergantung pada dukungan lembaga swadaya masyarakat dan pendanaan internasional. Meski kolaborasi semacam ini penting, absennya kerangka tata kelola yang jelas berpotensi melemahkan akuntabilitas negara.

Ketika proyek konservasi berakhir, banyak kawasan kembali kehilangan pengawasan dan dukungan operasional. Hal ini menegaskan bahwa konservasi yang berkelanjutan tidak dapat diserahkan sepenuhnya pada logika proyek jangka pendek. Marine Protected Areas sejatinya bukan konsep yang keliru. Masalahnya terletak pada cara kebijakan ini dipraktikkan dan dipolitisasi. Selama MPA diperlakukan sebagai alat pencitraan kebijakan dan pemenuhan komitmen internasional, perlindungan laut akan tetap bersifat simbolik.

Indonesia membutuhkan pergeseran paradigma dari konservasi berbasis target angka menuju konservasi berbasis tata kelola. Hal ini mencakup penguatan kapasitas pemerintah daerah, pengakuan terhadap pengetahuan lokal, perlindungan hak nelayan kecil, serta integrasi MPA dengan kebijakan iklim dan pembangunan pesisir.

Tanpa perubahan mendasar tersebut, Marine Protected Areas berisiko menjadi sekadar label hijau dalam kebijakan kelautan nasional. Laut Indonesia mungkin terlihat terlindungi di atas kertas, tetapi di lapangan, ekosistem tetap tertekan dan masyarakat pesisir terus terpinggirkan. Dalam konteks krisis ekologis global, ilusi perlindungan semacam ini bukan hanya kegagalan kebijakan, melainkan ancaman serius bagi masa depan laut dan keberlanjutan hidup manusia yang bergantung padanya.

Tanggapan