The Three Musketeers of the Sea: Indonesia’s Blue Carbon Strategy

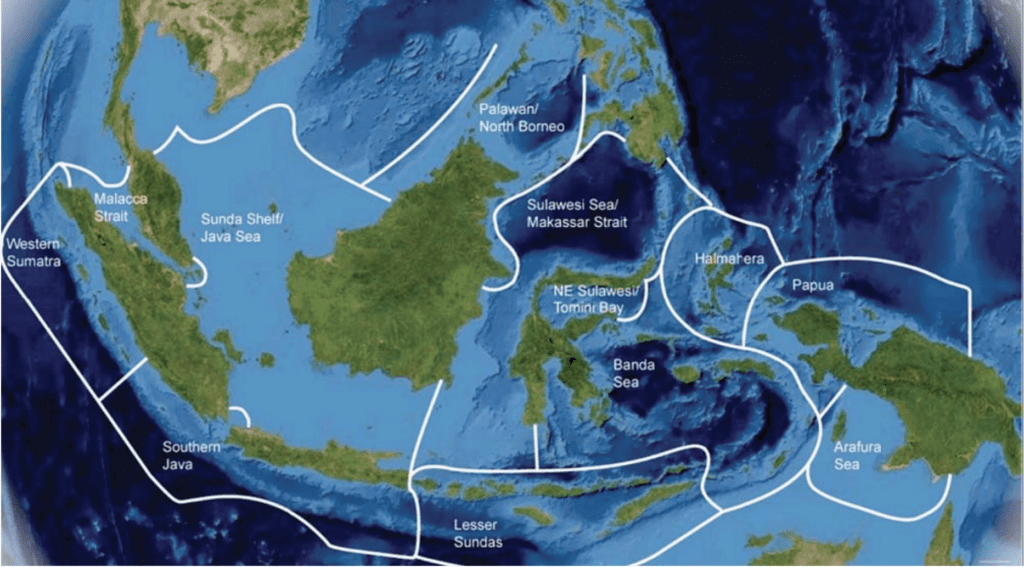

Seperti yang kita ketahui, Indonesia terletak di wilayah tropis dan menjadi salah satu negara dengan keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia. Laut tropis Indonesia mencakup perairan hangat dengan suhu rata-rata 28–31°C serta intensitas cahaya matahari yang tinggi, yang mendukung produktivitas primer fitoplankton bagi kelangsungan hidup di laut. Salah satu faktor yang mendukungnya adalah keberadaan ARLINDO (Arus Lintas Indonesia), yaitu sistem arus laut yang mengalir dari Samudra Pasifik ke Samudra Hindia melalui perairan Indonesia. Arus ini membawa massa air kaya nutrien yang mendukung keanekaragaman hayati serta menciptakan dinamika ekosistem dan keseimbangan iklim.

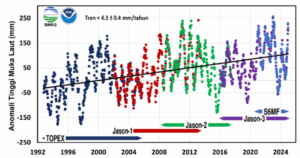

Namun, di balik keuntungan tersebut, kondisi laut Indonesia saat ini cukup memprihatinkan. Berdasarkan data BMKG, suhu rata-rata tahun 2024 mencapai 27,5°C dan menjadi suhu tertinggi sepanjang sejarah pengamatan. Sementara itu, data anomali tinggi muka laut (TML) dari NASA Sea Level Evaluation and Assessment Tools menunjukkan laju kenaikan permukaan laut di wilayah Indonesia sebesar 4,3 ± 0,4 mm per tahun.

Sumber: BMKG

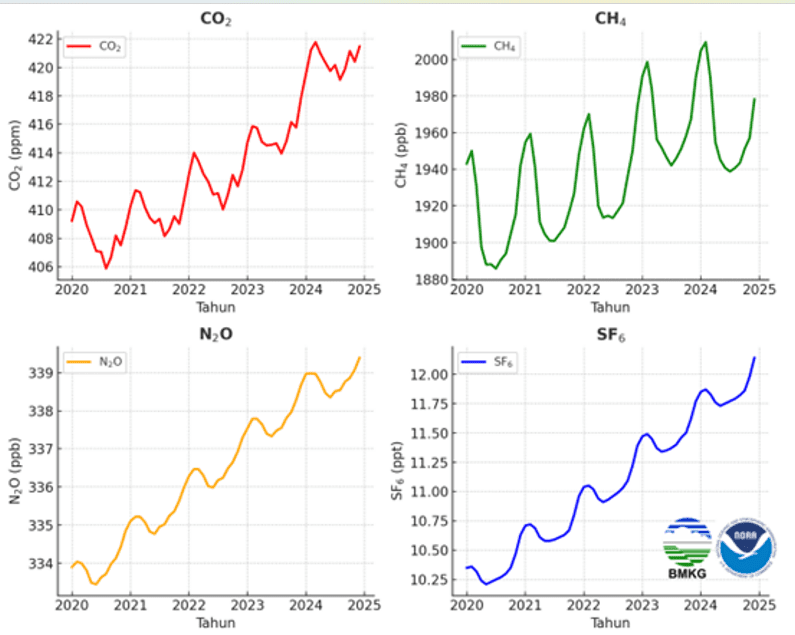

BMKG juga menyatakan bahwa konsentrasi gas rumah kaca seperti karbon dioksida (CO₂), metana (CH₄), dinitrogen oksida (N₂O), dan sulfur heksafluorida (SF₆), yang dipantau dari Stasiun Pemantau Atmosfer Global Bukit Kototabang, Sumatra Barat, mengalami peningkatan signifikan dalam lima tahun terakhir.

Sumber: BMKG

Meski demikian, alam sejatinya memiliki kemampuan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Potensi regenerasi ini tersimpan dalam tiga pilar laut tropis, yaitu hutan mangrove, padang lamun, dan terumbu karang. Secara ekologis, ketiganya berperan sebagai tempat mencari makan (feeding ground), pemijahan (spawning ground), dan pembesaran (nursery ground). Tidak hanya itu, ketiganya juga berfungsi sebagai benteng ekosistem terhadap perubahan iklim.

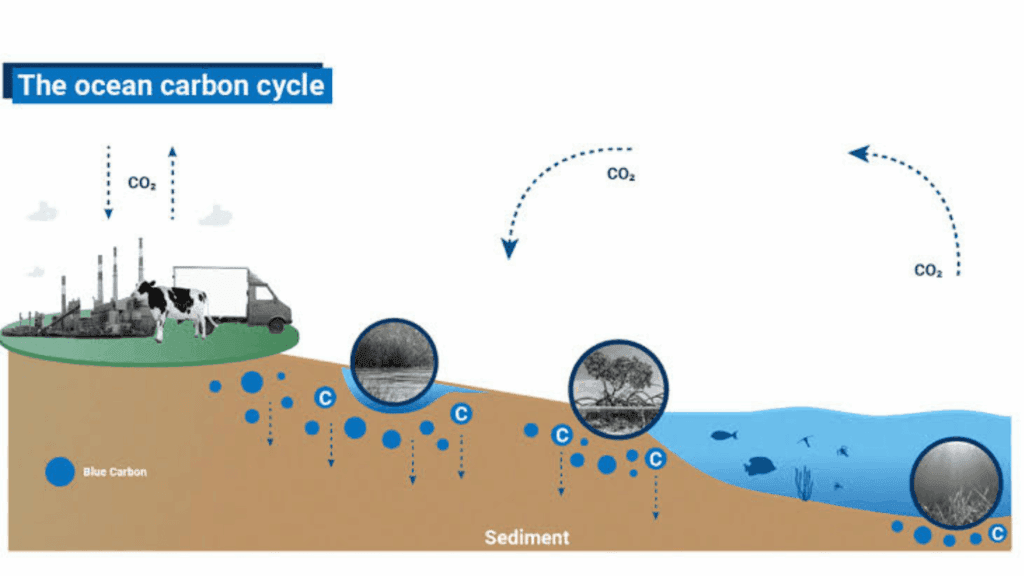

Istilah karbon biru (blue carbon) merujuk pada kemampuan ekosistem laut dan pesisir untuk menyerap serta menyimpan karbon. Disebut “biru” karena proses tersebut terjadi di bawah air. Potensi penyimpanan karbon di laut bahkan sepuluh kali lebih besar dibandingkan dengan hutan daratan. Ekosistem ini menjadi solusi efektif untuk menjaga keberlanjutan bumi di masa depan.

Mangrove: The Coastal Devender

Mangrove merupakan kelompok tumbuhan yang mampu hidup pada wilayah pesisir dengan karakteristik lingkungan yang selalu dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Karena sering dijumpai dalam jumlah banyak, maka ekosistem ini sering disebut sebagai hutan mangrove.

Mangrove bermanfaat sebagai pelindung dari abrasi, banjir rob, hingga gelombang tsunami, penyedia habitat bagi makhluk hidup, pengendali iklim mikro, penyimpan karbon yang efektif, dan mampu mengurangi dampak pemanasan global. Kanopinya dijadikan naungan bagi habitat untuk bersarang dan berkembang biak (ikan, kerang, burung, penyu, kepiting, dan hewan laut lainnya). Akar mangrove juga berfungsi sebagai pemecah ombak, peredam badai, mengurangi erosi, melindungi dari pasang, tsunami dan badai

Penyerapan karbon dioksida yang dilakukan oleh mangrove berhubungan erat dengan biomassa yang disimpan diatas tanah (cabang, ranting, daun, bunga, dan buah) maupun di dalam tanah (akar). Sebesar 80% total karbon pada ekosistem mangrove akan tersimpan di sedimen, sementara sisanya 18% berada pada tegakan vegetasi dan 2% berada pada akar (biomassa).

Seagrass: The Unseen Carbon Vault

Lamun merupakan satu-satunya tumbuhan berbunga yang memiliki rhizome, daun, dan akar sejati yang hidup terendam di laut. Ekosistem ini dapat ditemukan pada daerah perairan dangkal berpasir dan pasang surut terbuka. Lamun umumnya membentuk padang yang luas di dasar laut atau biasa disebut padang lamun.

Lamun berperan penting dalam menyerap dan menyimpan karbon. Diketahui lamun dapat menyimpan karbon 35 kali lebih cepat dibandingkan hutan hujan tropis, dan dapat mengikat karbon dalam waktu ribuan tahun. Selain itu, ekosistem lamun dapat menangkap sekitar 70% dari karbon organik total yang berada di laut. Sama seperti mangrove, padang lamun akan menyerap karbon di atmosfer melalui proses fotosintesis, kemudian disimpan di bagian-bagian tumbuhan dalam bentuk biomassa. Penyimpanan karbon terbesar di padamg lamun terjadi di sedimen sekitar 42%-99% dari seluruh total karbon yang tersimpan.

Coral reef: The Ocean’s Jewel

Karang merupakan hewan yang masuk dalam filum Cnidaria atau Coelenterata yang bersimbiosis dengan zooxanthellae. Sedangkan terumbu merupakan hasil endapan berupa CaCO₃ yang disekresikan oleh organisme karang. Terumbu karang merupakan ekosistem dengan biodiversitas dan produktivitas yang tinggi, sehingga mempunyai peranan signifikan bagi sumber daya perikanan dan lingkungan. Terumbu karang merupakan rumah bagi hampir 25% semua spesies laut dan melindungi kehidupan ikan kecil. Terumbu karang juga memiliki fungsi sebagai penyangga pantai alami dan pemecah gelombang. Selain itu ekosistem terumbu karang juga berperan dalam ekosistem karbon biru. Prosesnya, yakni terumbu karang akan menyerap ion karbonat di laut, kemudian ion akan berikatan dengan kalsium (Ca) dan magnesium (Mg) di dasar perairan sehingga menghasilkan kalsium karbonat (CaCO3) untuk digunakan dalam proses kalsifikasi guna pembentukan terumbu.

Singkatnya mangrove dan lamun mampu menangkap dan menyerap emisi karbon yang ada di atmosfer, kemudian menyimpan dalam tubuh (cabang, ranting, daun, bunga, buah, akar) dan sedimenya. Sedangkan terumbu karang berperan dalam penyerapan karbon dioksida (CO2) dari atmosfer dan mengubahnya menjadi karbon anorganik (CaCO3) untuk pembentukan terumbu. Ketiga ekosistem ini penting kita jaga guna meminimalisir dampak perubahan iklim dan memastikan bumi masih layak dihuni di masa yang akan datang.

Sumber:

- BMKG. (2024). Catatan Iklim dan Kualitas Udara 2024 BMKG.

- CarbonEthics. (2025.). Ekosistem karbon biru.

- Greenpeace Indonesia. (2025). Laut Indonesia dalam krisis.

- Konservasi-ID. (2025). Modul Blue Halo S 101.

- Putri, A. A., Akbar, A. A. & Romiyanto. 2022. Ekosistem Pesisir sebagai Penghasil Karbon Biru. Journal of Enviromental Policy and Technology. 1(1): 13-29.

- Selkofa, W. A. & Kunarso, A. W. 2024. Studi Pengaruh Siklon Tropis Flamboyan Terhadap Suhu Permukaan Laut dan Klorofil-a di Perairan Samudra Hindia Barat Daya Sumatra. Indonesian Journal of Oceanography (IJOCE). 6(3): 266-274.

Tanggapan