Keragaman, Keadilan, Hilangnya Kejayaan Laut: Belajar dari Jaka Samudra

“Apakah durhaka itu? Sepakatkah Kinasak, jika kubilang durhaka bukanlah saat seorang anak ingkar dari (perintah Tuhan untuk mematuhi bapak dan) ibunya. Namun durhaka adalah ketika seorang ibu membuang anaknya.”

Paragraf di atas dipilih oleh Ratih Kumala sebagai pembuka epos salah satu dari sembilan wali paling tenar di Pulau Jawa, yang menjadi tokoh episentrum novel fiksi-sejarah terbarunya: Saga dari Samudra.

Ia mengawali cerita lewat fragmen bayi laki-laki yang terpaksa dibuang ibunya ke Laut Jawa karena kejaran aparat kerajaan yang berada di titik paling timur Pulau Jawa. Berbalut kain dalam sebuah peti, sang bayi terombang-ambing ke arah barat. Hingga akhirnya, peti itu tak hanya menghantam ombak demi ombak, namun juga sebuah kapal dagang yang justru sedang berlayar ke arah timur dari Gresik menuju Bali.

Tak dinyana, sang bayi justru bernasib baik: ia diselamatkan oleh awak kapal yang ternyata milik Syahbandar—semacam kepala pelabuhan—Gresik bernama Nyi Ageng Pinatih. Ia berada dalam dekapan tangan yang tepat.

Sang syahbandar bukan perempuan biasa. Ia dikenal sebagai pelaut yang andal, jago taktik, dan punya keberanian. Tak mengherankan jika akhirnya Kerajaan Majapahit memilihnya menjadi syahbandar—sebuah keputusan yang bikin berang para rivalnya dari kaum adam.

Di dunia kelautan yang maskulin, Nyi Ageng Pinatih yang berada di posisi itu diragukan banyak orang. “Suatu hari, mata orang-orang Majapahit akan terbuka lebar, bahwa kau cuma perempuan yang hanya pantas berada di dapur dan di kasur!” caci salah seorang rivalnya (hal. 8).

Namun, Nyi Ageng Pinatih bisa membuktikan kalimat itu hanya omong-kosong belaka.

Syahdan, sang bayi diangkat menjadi anak dan diberi nama Jaka Samudra. Kisah berlatar abad 14 ini akhirnya membawa kita ke hikayat seorang lelaki yang masa mudanya mencoba menjadi pelaut—mengikuti jejak ibu angkatnya—bernama Raden Paku, dan memilih masa tuanya menjadi penyiar agama Islam dengan nama yang cukup melegenda: Sunan Giri.

***

Lewat hikayat ini, Ratih seolah ingin mengajak kita menyelami ragam masalah sosial di masa lalu yang sebenarnya masih sering terjadi masa kini. Dalam salah satu fragmen, kita akan bertemu dengan Bahasyim, pemimpin gerombolan anak pencuri, di sebuah pelabuhan di pesisir anak Sungai Barito saat kapal Raden Paku singgah untuk berdagang.

Di hadapan anak-anak pencuri tak terurus itu, Bahasyim merasa kuat dan punya kuasa karena punya kalung yang ia ambil selepas Bapaknya tewas beberapa tahun lalu. Bapak yang dimaksud dalam kisah ini bukan dalam artian biologis, melainkan sosok individu yang pernah berada di posisi Bahasyim, menjadi pemimpin anak-anak pencuri, dan mencabuli Bahasyim nyaris setiap malam (hal. 98).

Sebuah lingkaran kekerasan yang ironisnya masih sulit diputus hingga hari ini di belahan dunia mana pun.

Sebelum memasuki masa tuanya, sisi kemanusiaan Raden Paku mulai terlihat saat dirinya menyadari bahwa pelabuhan yang disinggahi itu mayoritas dihuni oleh rakyat miskin. Sejarah panjang Nusantara yang diisi oleh kerajaan-kerajaan maritim yang saling berniaga dan mengakumulasi keuntungan selama ini ternyata tak membawa kemakmuran bagi masyarakat asli di daratan. Mereka tetap terpinggirkan dari perputaran ekonomi yang selama ini diagungkan.

Rivalitas antar keyakinan dan polarisasi agama juga menjadi bahasan yang diberi porsi cukup besar dalam novel ini. Salah satu fragmennya muncul saat Sunan Giri mencari lahan untuk pondok pesantren yang ingin dirintis guna mendukung proyek penyebaran agama Islam, namun berbenturan dengan agama lokal yang sudah turun-temurun berada di sana: Kapitayan.

Ia adalah salah satu agama tertua di Pulau Jawa, yang dalam ritus kesehariannya mensakralkan sebuah pohon besar sebagai medium utama. Di mata murid-murid Sunan Giri, para penganut Kapitayan dianggap sesat dan mengganggu. Namun, Sunan Giri tak termakan emosi.

“Kita tak punya hak merusak lahan di sini, apalagi pohon itu adalah benda yang mereka keramatkan. Bagaimanapun beda cara kita dan cara mereka memandang pohon beringin itu, manusia tak punya hak untuk mencabut hidup makhluk lain dengan semena-mena,” katanya (hal. 162). Baginya, kehadiran agama seharusnya menjadi berkah untuk sesama dan kelestarian alam, bukan justru malapetaka.

Lewat hikayat ini, Ratih ingin mewanti-wanti kepada kita: praktik mengafirkan dan menggusur mereka yang berbeda itu sudah terjadi sejak zaman baheula.

Penggusuran wacana dan ruang dalam syiar Wali Songo bukan hanya terjadi pada kasus Sunan Giri dan penganut Kapitayan. Antropolog yang banyak bertungkus-lumus soal sastra dan budaya Jawa, George Quinn, pernah menelusuri kisah Sunan Bonang yang berhasrat menghancurkan sebuah arca peninggalan kejayaan Hindu-Buddha di Pulau Jawa saat ingin menyebarkan Islam. Sisi konservatisme Sunan Bonang muncul. Quinn menuliskannya dalam Wali Berandal Tanah Jawa (2021).

***

Di sisi lain, novel ini bukan tanpa catatan. Kepada saya, seorang kawan bertestimoni bahwa kisah ini tak banyak menampilkan detail dan deskripsi soal bagaimana rupa kehidupan masa itu. Padahal, secara semiotis, hal tersebut penting untuk membangun imajinasi dan pengalaman membaca ruang dan waktu abad 14. Saya bisa mengamini ini.

Namun, sebenarnya yang paling saya sorot justru minimnya elaborasi cerita tentang dunia laut dan perairan itu sendiri. Dalam novel setebal 198 halaman ini, mungkin fragmen yang bercerita soal laut maupun yang berlatar di perairan hanya sekitar 30-40 persen saja. Sisanya adalah cerita daratan.

Menurut saya, ini agak mengherankan mengingat ilustrasi yang dijadikan sampul adalah ombak biru, dengan diksi “samudra” yang dipakai sebagai judul. Seorang calon pembaca yang berharap mendapat banyak kisah tentang laut dan perairan bisa jadi akan kecewa.

Padahal menarik untuk dielaborasi lebih jauh lagi bagaimana nasib pelabuhan Gresik yang dipimpin Nyi Ageng Pinatih usai Sunan Giri mulai menyiarkan Islam yang makin menjauh dari laut. Pasalnya, secara historiografis, ada banyak momen bersejarah dalam rentang sekitar 200 tahun setelah masa kejayaan Kerajaan Majapahit—pusat dari para bos Nyi Ageng Pinatih berada. Salah satunya penaklukan oleh Kerajaan Demak pimpinan Pati Unus.

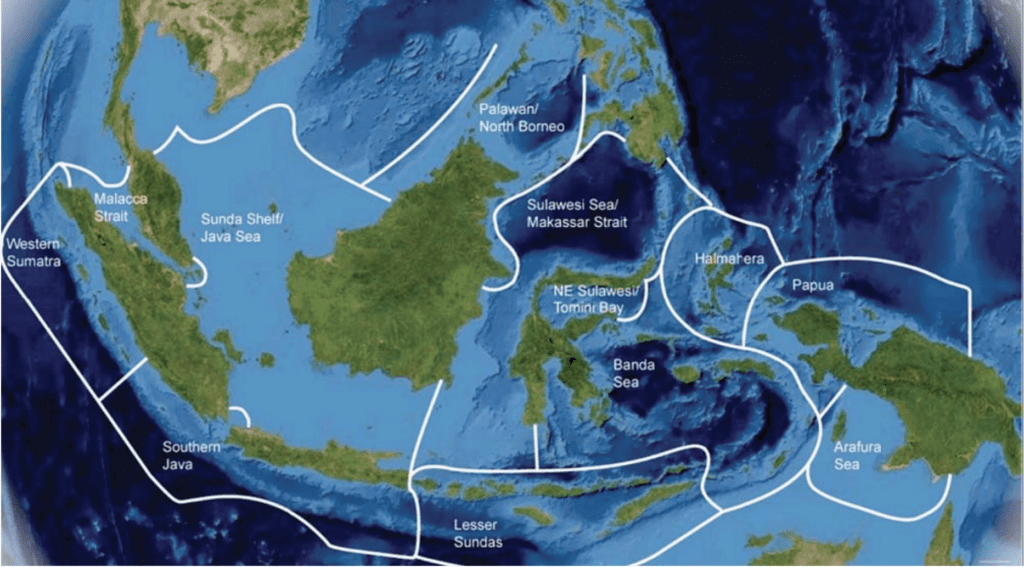

Setelahnya, para sejarawan sepakat bahwa abad 16 menjadi titik balik keruntuhan kejayaan maritim Nusantara usai bangsa Portugis menduduki Kerajaan Malaka dan memotong jalur perdagangan serta arus modal. Memang, sempat ada perlawanan balik dua puluh ribu tentara laut gabungan sejumlah kerajaan maritim—Aceh, Jambi, Riau, Demak, dan Jepara—yang dipimpin Pati Unus, namun kalah telak.

Lewat novel sejarah maritim babonnya, Arus Balik (1995), Pramoedya Ananta Toer menceritakan kekalahan itu bukan karena kelemahan dari sisi militer, namun ragam konflik di internal antar kerajaan yang memecah-belah kekuataan Nusantara melawan Portugis.

Satu abad setelahnya, sejumlah kerajaan maritim timbul dan tenggelam bergantian—Banten, Makassar, Ternate, Tidore, serta Sumbawa—namun semuanya tunduk di bawah kekuasaan kolonial Eropa, terutama sejak kehadiran Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC).

Dan demikianlah kejayaan maritim Nusantara tinggal sejarah. Sejak saat itu terpisahlah kehidupan laut dan dunia maritim dari kebudayaan kita. Tak ada lagi produksi kapal-kapal besar karena yang tersisa hanya kerajaan-kerajaan maritim yang relatif kecil. Itu artinya, tak ada lagi kapal-kapal besar dari Nusantara yang berlayar ke utara, malah bangsa kolonial yang justru berlayar ke selatan.

Dari sana Pramoedya mengambil frasa untuk judul novelnya itu: arus balik.

Dalam pidato kebudayaan untuk Dewan Kesenian Jakarta pada 2014 lalu, sejarawan Hilmar Farid, menyebut fragmen sejarah itu sebagai “proses kemerosotan kebudayaan maritim berlangsung selama kurang lebih 200 tahun!”

Jika sejarah masa lalu yang mengubah secara dratis proses kebudayaan kita hingga hari ini tidak direnungi dan dipelajari untuk langkah yang lebih baik di masa mendatang, apa itu artinya tidak lebih durhaka daripada seorang ibu yang membuang anaknya ke laut?***

Baca juga: Meneropong Laut Indonesia Lewat Filsafat dan Kebudayaan

Editor: J. F. Sofyan

Tanggapan