Penduduk di “Tanah Abu-Abu”, Perebutan Penguasaan Lahan antara Perusahaan dan Warga di Pulau Pari, Jakarta

Pulau “yang Diokupasi” dan Beralih “Diperebutkan”

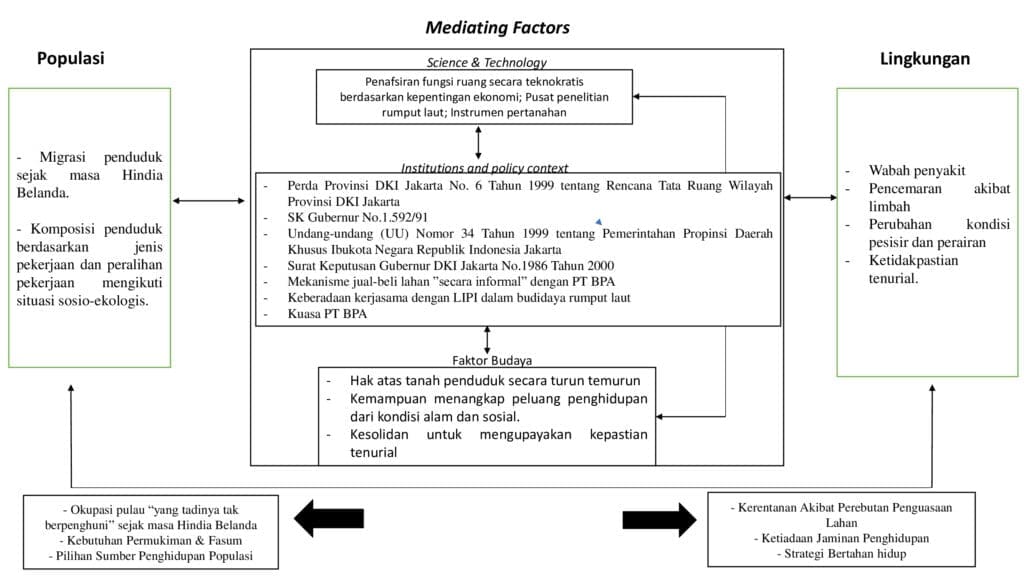

Undang-undang (UU) Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta menetapkan Kepulauan Seribu sebagai Kabupaten Administratif setingkat dengan daerah administratif lainnya di Provinsi DKI Jakarta. Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta No.1986 Tahun 2000 mencatat bahwa Kepulauan Seribu terdiri dari 110 pulau dan terbagi dalam enam kelurahan (Suhendar dan Sachoemar 2008).

Pulau Pari adalah salah satu wilayah yang dihuni di Kepulauan Seribu dan menjadi pemekaran dari Pulau Tidung, di mana warga telah menguasai lahan lintas generasi. Pulau Pari terhubung dengan pulau di sekitarnya sebagai rataan terumbu karang dan goba, di mana di antara gugusan pulau tersebut telah berkembang resort sejak tahun 2011. Kondisi perairan di sekitarnya memiliki pantai landai berpasir putih dan resort telah berkembang di Pulau Tengah (Rustam 2019).

Pulau Pari pada awalnya adalah lokasi bagi para nelayan Pulau Tidung untuk mencari ikan dan lama kelamaan menetap. Penamaan Pulau Pari diberikan pada tahun 1900-an dengan banyaknya ikan pari di perairan sekitarnya. Penduduk Pulau Pari awalnya berasal dari warga Tangerang yang melarikan diri dari kerja paksa pada masa Hindia Belanda. Penduduk yang telah menetap pada masa penjajahan militer Jepang dipaksa menjadi nelayan tanpa diupah (Fitriana 2018; Sadikin et al. 2018). Warga mulai berupaya bertahan hidup dengan memanfaatkan alam sekitarnya seperti budidaya rumput laut.

Pemda DKI Jakarta pada masa Gubernur Ali Sadikin melihat potensi tersebut dan mendorong pusat penelitian rumput laut milik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) di Pulau Pari. Keberhasilan budidaya rumput laut di Pulau Pari kemudian ditiru penduduk pulau-pulau lainnya di Kepulauan Seribu. Pencemaran limbah sayangnya membuat budidaya rumput laut menjadi lesu pada akhir tahun 1990-an (Sadikin et al. 2018). Limbah terparah adalah reklamasi Pulau H yang mengambil batu karang dari sekitar Pulau Pari dan dari limbah buangan kapal (Bahri et al. 2017).

Pulau Pari dengan luas 41,32 hektar sesuai Perda Provinsi DKI Jakarta No. 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI Jakarta sebenarnya diposisikan untuk peruntukan perumahan, walaupun lambat laun berkembang budidaya rumput laut dan wisata sebagai sumber penghidupan penduduk (Sadikin et al. 2018).

Penduduk Pulau Pari telah melakukan pendaftaran tanah pada tahun 1960 dan mendapatkan surat girik. Kelurahan Pulau Tidung tahun 1982 dan 1985 menarik surat girik dan berkas pertanahan milik warga dengan alasan melakukan “pemutihan.” Penduduk anehnya sampai saat ini tak mendapatkan bukti hak atas tanah pengganti dan saat Pulau Pari menjadi kelurahan tersendiri belum ada kepastian (Khairunnisa dan Mufidi 2018).

Pemprov DKI Jakarta pada tahun 1991 mengeluarkan SK Gubernur No.1.592/91 yang membagi Pulau Pari menjadi tiga bagian. 50% area dikembangkan untuk pariwisata; 40% untuk pemukiman; dan 10% untuk area kegiatan LIPI. Penduduk pada tahun 1992 melakukan traksaki jual beli lahan dengan perusahaan (kini PT BPA) dengan janji pemberian lahan seluas 200 m2 dan bangunan secara cuma-cuma di Pulau Tidung serta akan diberikan uang sebesar 2 juta rupiah untuk setiap rumah. Penduduk yang telah berpindah ke Pulau Tidung merasa “ditelantarkan” dan memilih kembali ke Pulau Pari pada tahun 1994. Keresahan warga mulai muncul sejak tahun 1998, sebab perusahaan mengklaim memiliki lahan Pulau Pari (Fitriana 2018).

Wabah malaria merebak di Pulau Pari pada tahun 1999 dan menyebabkan 49 warga meninggal akibat ketiadaan fasilitas kesehatan. Sebagian besar penduduk mengungsi di sepanjang pesisir Bekasi sampai Tangerang, sampai tahun 2000 setidaknya hanya 30% dari penduduk sebelumnya yang tinggal di Pulau Pari. Budidaya rumput laut belum dilakukan kembali akibat wabah dan warga tak memiliki modal.

Penduduk berupaya menjadi buruh nelayan di pesisir Pulau Jawa atau buruh konstruksi; ada pula yang menjadi buruh kapal penangkapan ikan antara Kepulauan Seribu hingga Bangka Belitung; serta masih ada penduduk yang memilih membudidayakan rumput laut dan nelayan di Pulau Pari untuk bertahan hidup (Christian dan Desmiwati 2019). Malaria sendiri diduga terjadi akibat penduduk tak memperhatikan pengelolaan limbah dari pencucian pengolahan rumput laut (Bahri et al. 2017).

Keputusan untuk membagi Pulau Pari menjadi beberapa bagian, di mana 50% dikelola oleh perusahaan sendiri telah diproses oleh Pemprov DKI Jakarta sepanjang tahun 1995-1997. 182 KK (Kepala Keluarga) bahkan pada tahun 2008 didorong untuk menandatangani surat perjanjian dengan PLN (Perusahaan Listrik Negara) yang menyatakan bahwa warga menempati lahan milik perusahaan. Mereka yang tak mau menandatangani surat perjanjian diancam tak akan diberi sambungan listrik oleh PLN (Bahri et al. 2017). Semua rumah yang berada di bagian utara Pulau Pari beserta masjid dipindahkan ke sisi selatan pada tahun 2010 dengan alasan akan digunakan oleh perusahaan dengan ganti rugi Rp 2.500.000/rumah. Perusahaan juga membuat tembok untuk pagar di area makam dan lahan yang terdapat plang SHM (Sertifikat Hak Milik) di RT 02 dan RT 04 (Bahri et al. 2017).

Diadopsi dari: (Hunter 2000).

Inisiasi Wisata Bahari oleh Penduduk yang Dirundung Prahara

Wisata Pulau Pari mulai berkembang sejak tahun 2010, kala masyarakatnya sejak lama bergantung pada sektor kelautan dari masa kolonial. Mereka yang bekerja di bidang pariwisata menjadi pedagang, pemilik restoran atau toko suvenir, penyedia perlengkapan dan jasa olahraga air, serta pemilik homestay. Pengembangan wisata dilihat bermula kala penduduk Pulau Pari mengunjungi kerabat di Pulau Tidung yang berjarak sejauh 13,5 kilometer dan telah menjadi tujuan wisatawan lokal dari wilayah Jabodetabek sejak tahun 2009.

Penduduk Pulau Pari di sisi lain menyadari bahwa sumber daya alam pesisir yang mereka gunakan sudah semakin terbatas ketersediaannya (Shanty dan Priambodo 2023). Penduduk perkotaan dari sekitar Jabodetabek menjadi banyak yang berkunjung ke Pulau Pari untuk “menyepi dari keramaian kota.”

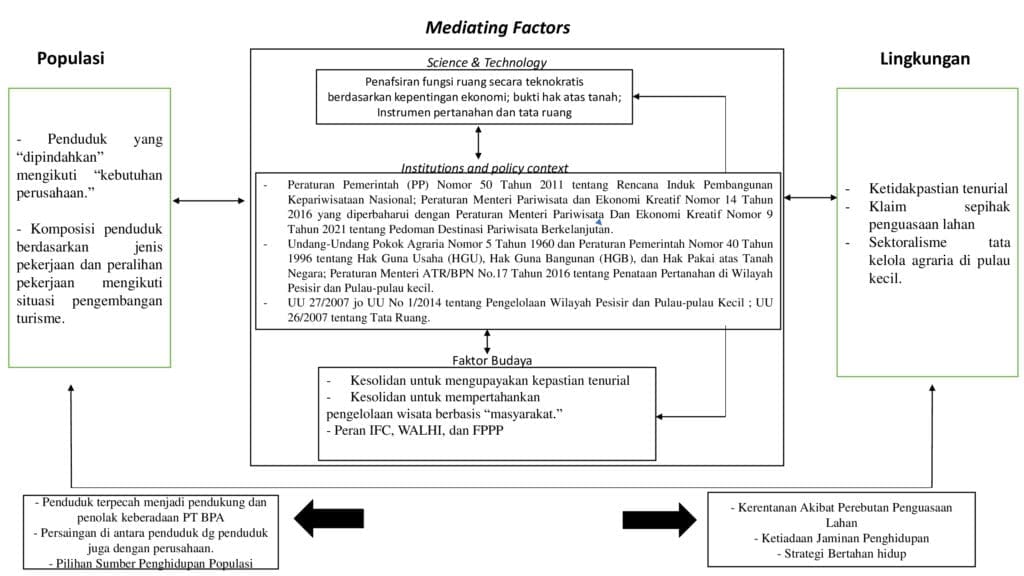

Penuturan penduduk setempat menjelaskan bahwa PT BPA mulai mengklaim memiliki sebagian besar lahan di Pulau Pari sejak tahun 2015, kala wisata yang diinisiasi warga mulai berkembang. PT BPA menggunakan klaim telah membeli lahan warga setempat pada tahun 1991 dan 1995. Perusahaan memiliki 14 hak guna bangunan, 61 sertifikat hak kepemilikan atas nama pribadi, dan 62 akta jual beli yang diterbitkan camat saat itu. PT BPA ingin mengembangkan pariwisata dengan caranya sendiri dan ditolak oleh warga setempat (Shanty dan Priambodo 2023). Penduduk berdalih bahwa mereka memiliki lahan sebab melakukan pembayaran pajak sekaligus berpegang pada “hukum adat,” sehingga menganggap bukti kepemilikan dari perusahaan “tidak sah.”

Ledakan masalah bermula pada 11 Maret 2017, saat lima personel Forum Pemuda Wisata Pesisir Pulau Pari ditangkap oleh pihak yang mengaku sebagai polisi setelah merespon “wisatawan” yang menganggap pemberlakuan penarikan uang sebagai sumbangan untuk perawatan fasilitas wisata dianggap sebagai “pemerasan.” Polisi datang kembali ke Pulau Pari tahun 2018 dengan melakukan penangkapan terhadap pemilik homestay dengan tuduhan “penjarahan lahan.” Polisi menganggap bahwa “si tertuduh” mengelola usaha di atas lahan yang bukan menjadi haknya. “Si tertuduh” sayangnya hanya mampu menunjukkan akta jual beli yang tak bisa dipandang sebagai bukti kepemilikan (Shanty dan Priambodo 2023).

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional menegaskan bahwa orientasi pada kelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat menjadi kunci penting dalam pembangunan pariwisata. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 14 Tahun 2016 yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan menekankan bahwa pengembangan pariwisata “secara berkelanjutan” ditujukan untuk memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat lokal dengan tetap menjaga keindahan lingkungan (Shanty dan Priambodo 2023).

Penangkapan penduduk Pulau Pari yang mengelola fasilitas wisata pada tahun 2017 artinya menjadi patut dipertanyakan apakah memenuhi komitmen “wisata yang berkelanjutan.” Penduduk Pulau Pari memiliki 236 unit rumah, di mana 217 unit difungsikan sebagai homestay dan 69 warung dengan jalan beraspal seluas 4,2 km. Warga sendiri sejak tahun 2016 telah kehilangan hak kelola atas Pantai Pasir Perawan setelah ada putusan pengadilan dan pengerahan tenaga keamanan dari perusahaan untuk “mengintimidasi” warga (Christian dan Desmiwati 2019).

Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), dan Hak Pakai atas Tanah Negara beserta regulasi turunan lainnya telah memberikan kemungkinan untuk penggunaan HGU dalam pariwisata asalkan sesuai dengan rencana tata ruang. Persoalan di Pulau Pari tak sesederhana apa yang tertulis secara normatif dalam regulasi, apalagi Ombudsman telah menemukan tindakan maladministrasi dari Kantor Pertanahan Jakarta Utara dalam penerbitan 62 SHM dan 14 SHGB (Sertifikat Hak Guna Bangunan) atas nama PT BPA. Ombudsman melihat bahwa proses pengukuran tanah tak melibatkan warga Pulau Pari dalam mengidentifikasi batas-batas bidang tanah (Martini dan Lubis 2021).

PT BPA mengklaim memiliki 90% lahan Pulau Pari dengan sertifikat yang terbit pada tahun 2015. Warga menjadi tak diperbolehkan melakukan pembangunan fasilitas bahkan menambah kapasitas rumahnya sendiri. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah sebenarnya telah menegaskan bahwa hanya badan hukum yang ditunjuk negara saja yang dapat memiliki hak milik. Badan hukum lainnya seperti PT BPA sesuai PP 38/1963 semestinya hanya diperbolehkan mendapatkan HGB. Peralihan tanah dari penduduk ke pihak lainnya yang “tak memenuhi syarat” sebagai subjek hak milik atas tanah adalah di antara penyebab sengkarut masalah (Khairunnisa dan Mufidi 2018).

Pemerintah pusat sendiri dalam pengaturan pulau kecil seperti Pulau Pari memiliki dua rejim kelola yang tumpang tindih yakni soal perairan diatur dalam UU 27/2007 jo UU No 1/2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil serta daratan yang diatur dalam UU 26/2007 tentang Tata Ruang. Tanah di pulau kecil masih di bawah pengaturan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). BPN pada tahun 2016 mengeluarkan Peraturan Menteri ATR/BPN No.17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil dengan pengaturan terbatas pada petak tanah, bukan dimensi ekologi pulau secara utuh. Hal tersebut tak sesuai dengan konsep “kesatuan ekosistem” sesuai UU No 1/2014. Sektoralisme tersebut yang menyebabkan sebanyak 56 pulau dari 110 pulau di Kepulauan Seribu telah berubah “dikuasai” pihak swasta (Christian et al. 2018).

Pemerintah yang terkesan memfasilitasi PT BPA melalui kantor pertanahan bisa jadi terkait dengan penetapan Kepulauan Seribu sebagai bagian dari proyek sepuluh destinasi wisata “terbaik” sejak tahun 2016, di mana Pulau Pari adalah salah satu lokasi yang dijadikan objek. UU 23/2014 apalagi memberikan kewenangan kebijakan pariwisata kepada pemerintah daerah (Sari dan de Fretes 2021). Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS) telah menetapkan Kepulauan Seribu sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

Pulau Pari sampai saat dengan konflik masih memanas, pada tahun 2016 sendiri memiliki penduduk sejumlah 2.424 jiwa yang terdiri dari empat RW (Rukun Warga), 14 RT (Rukun Tetangga) (Bahukeling et al. 2019). Penduduk sebanyak itu yang terdampak konflik kurang diperhatikan, karena bahkan proyek turisme di Kepulauan Seribu telah dimasukkan dalam rencana kerja pemerintah daerah. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah memasukkan Pulau Pari ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pada tahun 2015 sebagai 3 pulau di Indonesia yang akan dikembangkan menjadi objek turisme seperti Maladewa (Benjamin dan Bela 2020).

PT BAP sejak tahun 2017 ingin bekerjasama dengan penduduk dalam pengelolaan Pantai Pasir Perawan, Pantai Bintang, dan Pantai Kresek. Warga pengelola Pantai Kresek saja yang bersedia bekerjasama dengan perusahaan. Kerjasama antara pengelola Pantai Kresek dengan perusahaan kenyataannya tak berjalan lama sebab tak semua warga setuju bermitra dengan PT BAP. Penduduk Pulau Pari berusaha melawan perusahaan sebab mereka lah yang merasa mengembangkan objek wisata dan PT BAP dianggap tak mampu menunjukkan bukti hak atas tanah (Fitriana 2018).

Penduduk awalnya cenderung “diam” dengan adanya klaim sepihak dari perusahaan, tetapi mulai melawan dengan kehadiran IFC (Indonesia Fight Coruption), WALHI (Wahana Lingkungan Hidup), dan warga sendiri membentuk FPPP (Forum Peduli Pulau Pari). Penduduk Pulau Pari semakin terbelah setelah perusahaan menambah petugas keamanan dengan merekrut warga yang pro dengan keberadaan PT BAP. Berbagai mediasi antara warga yang kontra dengan keberadaan perusahaan dengan PT BAP tak pernah membuahkan hasil (Fitriana 2018).

Perusahaan ingin membangun resort di sebelah utara dan barat Pulau Pari, serta menginginkan masyarakat membayar sewa lahan yang didudukinya tiap tahun. Penduduk yang anti perusahaan menolak opsi yang ditawarkan oleh PT BAP. Penduduk yang pro terhadap perusahaan sebaliknya bersedia membayar sewa kepada perusahaan dengan besaran biaya bergantung pada luas lahan dan jumlah homestay yang dimiliki. Pihak Kelurahan dan Kecamatan Pulau Pari sendiri menganggap opsi yang disediakan PT BAP adalah “pilihan yang baik.” Hanya Ombudsman yang menganggap keberadaan PT BAP di Pulau Pari bermasalah, tetapi kantor pertanahan mengklaim bahwa sertifikat tanah milik perusahaan tetap sah (Fitriana 2018).

Diadopsi dari: (Hunter 2000).

Kesimpulan

Persoalan tenurial yang dihadapi oleh warga Pulau Pari pada dasarnya menjadi wujud dari kebijakan yang saling tumpang tindih tak mampu membaca relasi penduduk dengan ruang hidupnya. Penduduk di sisi lain secara aktif pada dasarnya juga memperburuk persoalan tenurial dengan menjualbelikan lahan saat bukti hak atas tanah mereka sendiri belum memiliki kejelasan.

Siasat mereka untuk bertahan hidup di tengah ketidakpastian tenuarial dengan membuka objek wisata yang kemudian dikooptasi oleh pihak pemerintah dan korporasi pada dasarnya adalah bagian dari persaingan saja dalam berebut peruntungan dalam ekonomi turisme. Persoalan kejelasan tenurial dalam ikatan ekologis antara penduduk dengan ruang hidupnya sendiri sebenarnya juga kurang diperhatikan. Pihak-pihak sekadar saling mencari celah dari kebijakan yang tumpang tindih sama-sama dilakukan oleh penduduk, pemerintah, dan korporasi.***

Sumber:

Bahri AD, Hamdani A, Wibowo A. 2017. Di Balik Krisis Agraria dan Ekosistem Kepulauan Seribu: Apakah Wisata Bahari adalah Jawabannya? Bogor. [diakses 2024 Mar 5]. https://sajogyo-institute.org/di-balik-krisis-agraria-dan-ekosistem-kepulauan-seribu-apakah-wisata-bahari-adalah-jawabannya/

Bahukeling TS, Hubeis M, Trilaksani W. 2019. Analisis Dampak Pariwisata Bahari Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Sekitar Kawasan Pulau Pari, Kepulauan Seribu. MANAJEMEN IKM: Jurnal Manajemen Pengembangan Industri Kecil Menengah . 14(2):152–159.

Benjamin B, Bela PA. 2020. Penataan Kawasan Wisata Pulau Pari Dengan Konsep Ecotourism. Jurnal STUPA. 2(1):1137–1152.

Christian Y, Desmiwati. 2019. From sea to exclusion: livelihood transformation of the Islanders. Di dalam: IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science . hlm 1–14.

Christian Y, Satria A, Sunito S. 2018. Ekonomi Politik Konflik Agraria Pulau Kecil (Studi Kasus di Pulau Pari, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta). Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan. 6(1):71–78.

Fitriana NN. 2018. Persebaran Konflik Sengketa Tanah Di Pulau Pari, Kepulauan Seribu, Jakarta [Undergraduate Thesis]. Serang: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Hunter LM. 2000. The Environmental Implications of Population Dynamics. Santa Monica, California: Rand Corporation.

Khairunnisa H, Mufidi HMF. 2018. Penguasaan Pulau Pari oleh PT Bumi Pari Asri Ditinjau dari UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Prosiding Ilmu Hukum. 4(2):894–898.

Martini, Lubis E. 2021. Pemanfaatan Hak Guna Usaha Untuk Pariwisata Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Pulau Pari Kepulauan Seribu DKI Jakarta. VERITAS: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum. 7(2):24–36.

Rustam A. 2019. Pemantauan Ekosistem Lamun Pulau Pari Dan Pulau Tikus. Jurnal Riset Jakarta. 12(1):7–15.

Sadikin I, Pujiraharjo Y, Nurhidayat M. 2018. Penerapan Aspek Lingkungan Pada Perancangan Cabana Di Objek Wisata Pulau Pari. e-Proceeding of Art & Design. 5(3):3655–3667.

Sari SN, de Fretes MercySD. 2021. Pengembangan Pariwisata Dalam Upaya Pembangunan Ekonomi Masyarakat Di Pulau Pari Kepulauan Seribu. Jurnal Abiwara. 2(2):6–12.

Shanty JD, Priambodo BB. 2023. Criminalization of Community-based Ecotourism (CBET) in Indonesia: The Cases of Pari Island, Kepulauan Seribu. Journal of Indonesian Tourism and Policy Studies. 8(1):25–39.

Suhendar, Sachoemar. 2008. Evaluasi Kondisi Lingkungan Perairan Kepulauan Seribu. Jurnal Rekayasa Lingkungan. 4(1):19–26.

Tanggapan